Université

Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II

Exil

et quête de soi chez

J.M.G.

Le Clézio (Voyage à Rodrigues),

Paulo

Coelho (L’Alchimiste) et

Rachid

Boudjedra (Timimoun)

Emmanuel

Thérond

Maîtrise

de Lettres modernes

Sous

la direction de

Mlle

Lila Ibrahim-Ouali

2001

Même texte au format Acrobat Reader (respectant la

mise en pages papier)

« Comme dans un tunnel où je suis

emporté, sucé vers l’orifice béant de blancheur, vers le ciel pâle, immense

entonnoir de lumière, suivant cette route qui part des ténèbres et me conduit

au sein du gouffre serein, même plus suivant cette route, mais cette route

elle-même, glissement extatique vers la source de vie et de bonheur, long

étirement de moi-même, encore enraciné dans le néant, vers la plus grande des

libertés, je marche vers cet être que j’ignore, je m’approche de lui, je

perçois déjà la profondeur infinie de son éther, je goûte déjà à l’ivresse de

mon épanouissement en lui, sous forme de neige qui fond, d’évanescent parfums

qui fuient et fouillent dans l’agglomérat de molécules, et je m’élance, je

m’élance, je monte sur ma ligne horizontale, je pénètre, je me glace doucement,

je viens à toi, je viens à toi, je suis, je suis, je suis… »

J. M. G. Le Clézio[1]

I. Sommaire

1. La littérature de fin de siècle

IV. Exil et déracinement :

une « Descente aux Enfers »

1. La rupture initiale : un exil volontaire

V. Exil et

expérience : le cheminement vers soi-même

A. Adjuvants et

opposants à la quête

1. Quête amoureuse et/ou quête de soi

2. L’hospitalité

inhospitalière

2. La

fonction messianique du langage

3. Une

perpétuelle quête de soi ?

II. Introduction

A la fin du XXè siècle, l’Homme se pose beaucoup de questions quant à l’avenir qui l’attend. L’essor grandissant de la société de consommation et du capitalisme dévorant emprisonne l’individu dans un système duquel il se sent profondément étranger. Son impuissance face au monde qui l’entoure provoque en lui un certain malaise difficile à anesthésier complètement. Confronté à un système qu’il rejette mais dont il reste malgré lui profondément dépendant, l’homme moderne ne peut que se sentir mal à l’aise. Comment être heureux quand on appartient à un système qui dicte votre conduite sans prendre en compte votre personnalité profonde ? Cette question rejoint celle de l’identité. C’est quand on doute de soi que l’on se sent étranger au monde. La psychanalyse est arrivée au moment propice pour répondre à cette angoisse universelle : elle a permis à tout un chacun de se délivrer de ses démons en prônant une réconciliation avec soi-même. Elle est et restera la méthode du XXè siècle pour accéder à la quête de soi. Mais elle ne manque pas de défaut. Il est effectivement difficile de « changer de peau » dans un système qui cautionne l’uniformité et réprimande la différence ou l’originalité. Dans un monde déshumanisé, la peur d’être soi-même est grande. La seule solution pour réaliser une véritable recherche identitaire resterait donc la fuite dans un monde qui ne soit pas industrialisé, un monde où l’exilé puisse enfin se réaliser par une quête de soi sans être conditionné par un système répressif.

L’influence de ce problème social sur la littérature est grande. La quête identitaire a toujours intéressé les écrivains, au point de devenir un thème universel dans le milieu des Lettres. Raconter l’itinéraire d’une personne qui se cherche en parcourant le monde, tel est par exemple l’objectif du roman picaresque, qui apparaît en Espagne au XVIè siècle et dont l’influence mondiale est incontestable : Lesage s’inspire ainsi du succès grandissant de ce type de récit pour écrire Histoire de Gil Blas de Santillane[2] aux alentours de 1720. En Allemagne, Grimmelshausen écrit de la même manière Les Aventures de Simplicius Simplicissimus en 1668. En Angleterre, Daniel Defoe trouve sa voix en écrivant dans la même veine picaresque Moll Flanders en 1722. Le roman d’apprentissage, au XIX è siècle, revendique également une filiation picaresque. C’est le cas en Angleterre de David Copperfield de Dickens (1829), et en France des Illusions Perdues[3] (1837-1843) de Balzac ou de Le Rouge et le Noir[4] (1830) de Stendhal. Les écrivains postmodernes, à la fin du XX è siècle, se sont beaucoup penchés sur cette question de la quête identitaire et ont utilisé tous les genres littéraires pour la faire valoir. Il est donc intéressant de ne pas se borner au seul genre du roman pour parler de l’Initiation.

Après avoir écrit son roman Le Chercheur d’or[5], J. M. G. Le Clézio se lance dans la rédaction du Journal adapté de ce premier récit et ayant pour titre Voyage à Rodrigues[6]. Cet ouvrage fait partie du corpus « mauricien » de l’auteur, avec Sirandanes[7] , Le Chercheur d’or et « La Saison des pluies », nouvelle extraite de Printemps et autres saisons[8]. Le Clézio raconte dans son Journal son voyage à l’île Rodrigues, où il s’est rendu dans le but de chercher les traces de son grand-père, qui après avoir fait faillite, met tous ses espoirs dans la recherche d’un trésor qu’aurait laissé un pirate nommé le Privateer. Ses années d’errance lui auront été finalement inutiles d’un point de vue financier car la cachette du trésor se révèlera vide. Mais Alexis Le Clézio est parvenu au terme de cette quête à trouver un autre trésor : la réconciliation avec soi-même. L’auteur lui-même se rendra compte que son exil à Rodrigues lui a été bénéfique d’un point de vue identitaire. Voyage à Rodrigues aurait put être le premier volet de l’aventure du chercheur d’or car l’auteur y explique l’importance de la quête de son aïeul pour son histoire personnelle et celle de sa famille. Germaine Brée suggère d’ailleurs au lecteur de lire Voyage à Rodrigues avant Le Chercheur d’or.

Dans son roman Timimoun[9], l’écrivain algérien Rachid Boudjedra, condamné à mort pour avoir traduit en arabe certaines de ses œuvres, raconte l’itinéraire d’un guide touristique chargé de transporter des passagers d’Alger à Timimoun. Le narrateur a choisi de passer ses jours en plein désert par désir de fuir un monde qui le rejetait. Cette errance dans le Sahara l’emmène à rencontrer Sarah, une femme dont il tombe amoureux mais qui se refuse à lui. Cette rencontre inattendue est pour le narrateur source d’atroces souffrances car cela lui rappelle ses souvenirs d’adolescence où déjà il était frustré sexuellement. Au terme de son voyage, l’auteur finira par se rendre compte de son identité véritable et assumera pleinement son homosexualité.

Le Brésilien Paulo Coelho a trouvé une renommée internationale grâce à son conte philosophique L’Alchimiste[10]. Dans ce dernier ouvrage, l’auteur se réfère aux rites alchimiques pour raconter l’histoire d’un jeune berger qui part d’Espagne dans le but de trouver un trésor aux pieds des pyramides d’Egypte. Au terme de son voyage, après avoir connu la souffrance et traversé le désert, le jeune andalou se rendra compte que le plus beau trésor qui soit consiste à réaliser ce que l’auteur nomme sa « Légende Personnelle ».

Nous nous demanderons donc si l’exil est une condition sine qua non pour la quête de soi en nous appuyant sur Timimoun de Rachid Boudjedra, Voyage à Rodrigues de J. M. G. Le Clézio et L’Alchimiste de Paulo Coelho. Il s’agira donc d’étudier dans une première partie quelles sont les causes de l’exil. Nous verrons que si les personnages s’exilent, c’est d’une part parce qu’ils semblent afficher une marginalité certaine : ils sont solitaires, sauvages et ne sont pas encore entrés dans l’âge adulte. D’autre part, nos personnages veulent s’exiler parce que ce départ serait pour eux une promesse évidente de bonheur : du fait qu’ils mènent une vie stérile et sans surprise, ils se réfugient dans le rêve et imaginent pouvoir un jour découvrir un trésor ou vivre dans un lieu édénique.

Nous analyserons dans une deuxième partie pourquoi l’exilé, une fois le départ effectué, doit subir une véritable « Descente aux Enfers » en quittant le lieu des origines. Cette souffrance est due au fait que le personnage se retrouve seul dans un univers inconnu où il n’a aucun repère et où il regrette avec amertume sa vie d’avant le départ. Cette nostalgie le plongera dans un état d’abandon à la limite de la folie.

L’exilé, et ce sera le sujet de notre troisième partie, semble acquerir beaucoup d’expérience au cours de son périple. En progressant dans son itinéraire, il rencontre des personnes qui l’aident à avancer : il se fait dès lors aidé par des « pères » spirituels et rencontre la femme de sa vie, qui l’épaule dans son périple. L’errance lui permet en outre d’acquérir une expérience certaine, de franchir des difficultés qui se présentent comme de véritables rituels initiatiques.

Une fois passé outre toutes ces étapes, nous verrons dans une dernière partie que l’exilé retourne sur le lieu des origines en ayant une sagesse étonnante : le lieu de départ lui apparaît complètement différent. L’exilé semble aussi ne plus être la même personne qu’auparavant. La réalisation de la quête de soi est alors perçue comme une nouvelle naissance : le héros sera même sacralisé, tout comme l’écrivain et le lecteur qui par le biais de l’écriture et de la lecture effectuent une véritable initiation. Mais nous verrons que la quête de soi n’est pas intégralement réalisable, et ce malgré tous les efforts engendrés pour y mettre un terme.

III.

Les causes de l’exil

A.

Des héros

marginaux

1.

La littérature

de fin de siècle

« La

carapace partout, sur moi, la clôture de mon corps et de mon esprit, étanche,

sans faille, sans délicieuse fenêtre par où viendrait la douce lumière

hétérogène »

J. M. G. Le

Clézio[11]

Tandis que l’exode est une entreprise collective de déplacement vers un

ailleurs réel ou imaginaire, l’exil n’a de sens qu’en terme de voyage

solitaire. L’exil est « la situation de quelqu’un qui est obligé de

vivre ailleurs que là où il est habituellement »[12].

Le pronom indéfini « quelqu’un » désigne une personne singulière et

indéterminée. En outre, la quête effectuée est une quête « de soi »,

le pronom réfléchi se référant non pas à plusieurs personnes mais à une

personne en particulier.

Les trois œuvres de notre corpus rendent l’idée d’exil solitaire encore

plus probante car elles s’inscrivent dans la tradition postmoderne. En

littérature, cette dernière désigne l’ensemble des récits de la fin du XXè

siècle qui tendent à s’opposer radicalement aux œuvres modernistes d’après

guerre, jugées généralement inaccessibles car élitistes. C’est ce qu’explique

Antoine Compagnon : « il s’agit de se débarrasser d’une longue série

d’oppositions contraignantes, et jugées typiques du modernisme : celles du

réalisme et du fantastique, des partisans de la forme et de ceux du contenu, de

la littérature pure et de la littérature engagée, de la fiction pour l’élite et

du roman de gare. L’un des griefs constants des postmodernes contre les

modernes est l’ascèse qu’exige la réception de leurs œuvres : austères et

ambitieuses, dit-on, elles sont difficiles d’accès et ne donnent pas de

plaisir. C’est même cela qui les rend élitistes. Les œuvres postmodernes se

soucient en revanche du bien-être de leurs lecteurs »[13].

Et ce plaisir de lecture passe par la réhabilitation du personnage, que le

Nouveau-Roman prenait plaisir à décrier. La post-modernité littéraire accordera

donc au héros une place majeure et elle se voudra l’ardente défenseuse du

personnage romanesque. Les textes nous mettront donc face à des personnages

principaux marginalisés autour desquels le récit gravite. C’est ce que souligne

Dominique Viart : « au premier rang des proscriptions de la décennie

précédente, figure le « sujet ». Non qu’il fut malséant d’en parler

comme à l’époque classique (où « le moi » était

« haïssable ») mais il a été relégué au second plan par le privilège

accordé à la « structure ». Tout, y compris les mythes ou l’inconscient,

est structure, et parler du sujet relevait d’un idéalisme ou d’un essentialisme

dépassé. Les années 80, au cours desquelles se dissolvent les grandes

idéologies collectives, marquent un retour de l’individualisme sous toutes ses

formes »[14].

L’écrivain créera donc un personnage individualisé en s’inspirant de sa

propre situation. Celui qui écrit le fait de manière solitaire. Il est seul

face à sa feuille. Le Clézio considère même « la solitude de

l’écrivain » comme un « problème »[15]

fondamental dans l’univers littéraire de fin de siècle. C’est peut-être la

raison pour laquelle l’auteur a choisi le genre du Journal intime pour

s’exprimer dans Voyage à Rodrigues.

Il peut ainsi dire « je » librement et concéder à son récit une part

autobiographique indéniable. Philippe Lejeune considère d’ailleurs le Journal

comme une variante libre de l’autobiographie. Selon lui, cette dernière est un

« récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre

existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur

l’histoire de sa personnalité ». Le Journal respecte toutes ces

conditions, sauf une : « la perspective rétrospective du récit »[16].

Le Clézio dit d’ailleurs de son roman Le

Chercheur d’or, duquel est inspiré le Journal, qu’il était « le seul

récit autobiographique qu[‘il a] jamais eu envie d’écrire » [17]

! Germaine Brée écrit que

« le « je » du Journal nous réfère à l’écrivain lui-même,

absorbé par sa quête et s’interrogeant sur elle. Le « je » du roman

de format autobiographique, est celui du grand-père qu’imagine son petit-fils,

à partir des documents qu’il a en main, de la légende encore vivante dans les

îles et la famille, et des recherches, nous dit Le Clézio, qu’il a faites sur

place dans les archives des îles »[18].

Rachid Boudjedra et Paulo Coelho apparaissent également entre les lignes

de leurs romans, volontairement ou à leur insu. Paulo Coelho d’abord, même si

ce n’est pas dévoilé clairement dans L’Alchimiste : « en

réalité je suis tous les personnages de mes livres. Le seul personnage que je

ne suis pas, c’est l’Alchimiste. Parce que l’Alchimiste sait tout, tandis que

moi je sais que je ne connais pas tout, j’ignore beaucoup de choses. Il est

évident que dans L’Alchimiste, je

suis le Berger, le Marchand de Cristaux, et même Fatima »[19]. Quant à Boudjedra, il écrit ceci :

« tous mes romans racontent mon expérience personnelle, ma vie, ma façon

de voir les choses »[20].

Le « je » anonyme de Timimoun peut effectivement être

apparenté à Boudjedra : comme le narrateur ce dernier est condamné à mort

par les intégristes islamistes et comme lui il a été traumatisé par la mort

prématurée de son frère aîné. On peut donc facilement qualifier Timimoun

de « roman personnel », variante selon Philippe Lejeune de

l’autobiographie car ce genre ne dévoile pas explicitement « l’identité de

l’auteur et du narrateur »[21].

Nos écrivains sont également isolés (exilés ?) d’un point de vue

identitaire. Boudjedra et Le Clézio sont respectivement partagés entre le

français et l’arabe, et entre le français et l’anglais. L’un est français et

mauricien, l’autre français et arabe. Ils sont donc situés entre deux pôles

distincts et n’appartiennent ni à l’un ni à l’autre : il leur est

difficile de trouver le bon équilibre. C’est ce qu’explique Jany Le Bacon à

propos de Boudjedra : « il s’agit de montrer aux Algériens qu’il

existe une culture arabe prestigieuse qu’ils ne doivent pas ignorer et dont ils

peuvent se réclamer, aux Français que les Maghrébins possèdent un riche passé

culturel en dépit de la colonialisation »[22].

Mais, écrit Jacques Noiray, « il n’y pas de bilinguisme facile, surtout

lorsque les deux langues rivales ne sont pas sur un même pied d’égalité, mais

reproduisent le rapport de dominant à dominé instauré par le régime

colonial »[23]. Le Clézio

affirme également hésiter entre son héritage français et sa vocation

mexicaine : « c’est assez difficile de passer de l’un à l’autre.

C’est vrai, j’ai l’impression d’être une sorte de schizophrène

intercontinental ! Il y a des moments où je suis vraiment double. […]

C’est vrai que l’idéal serait de vivre de façon permanente dans l’un ou l’autre

de ces continents. Je le sens très bien : ce n’est pas confortable d’être

entre deux mondes »[24].

Rachid Boudjedra essaie quant à lui à travers ses récits de redonner à l’Algérie

l’identité qu‘elle mérite, mais il n’est pas convaincu du résultat :

« j’ai vendu plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, j’ai eu des

centaines de lecteurs en Algérie, malgré cela l’impact de mes récits est

nul »[25]. Ces

quelques mots montrent par conséquent à quel point le lecteur est distant

vis-à-vis de ce qu’il lit. Ce que peuvent susciter les récits n’est au plus

qu’un sentiment de révolte avortée. Rares sont les œuvres littéraires sources

de révolutions. Seul devant les lignes qui s’offrent à lui, le lecteur est a

fortiori impuissant. Comme le personnage, la seule chose qu’il lui

conviendra de conquérir sera son identité propre.

2. Des personnages solitaires

Parce qu’il est conscience, l’homme est d’emblée exilé du monde et du

milieu naturel. Il n’a plus avec la nature le même contact qu’ont avec elle les

animaux. Mais il peut aussi être exilé parmi les Hommes du fait de la place

qu’il occupe dans la société. Le narrateur de Timimoun est un chauffeur

de bus célibataire, qui apparemment ne voit plus sa propre famille :

« je me sentis perdu dans cette famille »[26]

écrit-il. Il est en outre alcoolique, et l’alcool est une drogue qui isole de

manière dévastatrice : « je fêtais solitairement ma nouvelle

acquisition »[27],

« seul à seul avec ma bouteille de vodka »[28].

Sa frustration à l’égard des femmes ne fait que l’éloigner encore plus d’une

quelconque relation humaine durable : « pendant quarante ans, je suis

resté à l’écart de toutes ces histoires d’amour et de sexe. Pendant quarante

ans, j’ai subi sans broncher et même avec un sentiment d’orgueil les sarcasmes

libidineux des hommes, leurs moqueries hystériques. Pendant quarante ans, j’ai

souffert des malentendus et des réactions de colère des femmes que je

repoussais, bien malgré moi, douloureusement »[29].

Paulo Coelho annonce la solitude du personnage principal dès le titre du

roman. Il emploie l’article défini « le » pour souligner l’unicité de

son héros, et la majuscule au nom « Alchimiste » montre que nous

avons affaire à une personne en particulier. Sa profession de berger l’oblige

également à vivre seul : « j’ai quitté mon père, ma mère, ce château

de la ville où je suis né. Ils s’y sont fait, je m’y suis fait »[30].

En ce qui concerne le narrateur de Voyage

à Rodrigues, il s’agit de Le Clézio lui-même. Il raconte son Voyage à Rodrigues, sur les traces de son

grand-père, à travers un Journal qu’il a écrit, comme Rachid Boudjedra, à la

première personne du singulier. Ici, pour reprendre Lejeune, « le pacte

autobiographique » est total car il y a « identité de l’auteur,

du narrateur et du personnage »[31].

Parce que le narrateur de Voyage à

Rodrigues dit « je », il est un personnage solitaire, un nomade qui ne trouve jamais le port

d’attache idéal. Le Clézio écrit également que son grand-père vivait dans un solitude

immense : « celui dont je ressens ici la présence est un homme sans

âge, sans racine, sans famille, un étranger au monde, comme l’était sans doute

le Corsaire dont il cherche la trace »[32].

Parce qu’ils sont solitaires, nos personnages apparaissent donc aux yeux

d’autrui comme des sauvages.

3. Des « sauvages »

Le Clézio pense que l’écrivain a toujours été considéré de manière

négative depuis le XIXème siècle. Pour l’auteur de Onitsha,

l’écriture est et restera une activité marginale pour gagner sa vie :

« c’est contraire à toutes les règles de la bienséance et de l’efficacité,

et de la vie de tout le monde. Ecrire, ça implique qu’on ne vit pas comme tout

le monde »[33]. Qui plus

est, l’auteur de La Quarantaine fait figure de « sauvage »

dans le milieu intellectuel bien-pensant car il rejette en bloc les notions de

culture, de connaissance, voire d’éducation scolaire. En effet, selon lui, les

mots exilent : un Homme ayant accumulé des savoirs divers n’aura de la

nature qu’une image déformée, faussée. Il ne pourra pas rendre compte de sa

beauté intrinsèque de manière directe. Un parallèle évident peut être fait avec

le mythe du « bon sauvage » que

l’on trouvait dans la littérature française du XVIIIème siècle[34].

Ce type de personnage pouvait décrire très justement la société dans laquelle

il était exilé car en portant un regard neuf sur le monde extérieur, il avait

un point de vue totalement neutre. Parce qu’il n’était pas empreint de culture,

il était d’une crédibilité surprenante. Jean Onimus explique que Le Clézio a

aussi une conception négative de la culture en général : « il nous

faut donc parler d’un anti-humanisme, d’une révolte contre la chape livresque

des traditions intellectuelles, d’une volonté de faire éclater les conformismes

séculaires, d’une nostalgie […] de l’intouché. Comme si le seul contact de la

pensée, le simple recourt aux mots étaient déjà une ternissure ! »[35].

Paulo Coelho a lui aussi été un anticonformiste, tour à tour hippie,

drogué et parolier de rock. Il prend lui aussi beaucoup de recul vis-à-vis de

la culture. Selon lui, on apprend plus en regardant autour de soi qu’en lisant

un livre : « le jeune homme avait lui aussi un livre, qu’il avait

essayé de lire dans les premiers jours du voyage. Mais il trouvait beaucoup

plus intéressant d’observer la caravane et d’écouter le vent. Dès qu’il eut

appris à mieux connaître son chameau et qu’il commença à s’attacher à lui, il

jeta le livre. C’était un poids superflu »[36].

Lilas Voglimacci analyse bien cela dans son essai sur L’Alchimiste : « il se

passerait à cet instant du souvenir un très étonnant remue ménage dans le

savoir des livres et la fragile vérité des sciences. Voilà encore un des

préceptes du conte. Apprendre que les pouvoirs en place, qu’ils soient

politiques, scientifiques ou même religieux, sont parfois fondés sur des

erreurs grossières. C’est la voix des peuples proches de la Nature qu’il faut

entendre. Les plus sages n’ont pas tout découvert dans les livres »[37] .

James Burty David dit aussi de Paulo Coelho qu’il est un rebelle : « cet

auteur brésilien nous dérange dans nos certitudes, bouscule notre logique

mathématicienne […] « je crois beaucoup à la rébellion intérieure »,

disait Paulo Coelho dans une interview accordée au Courrier de l’Unesco

en mars 1998. Sans cette insurrection capable de remettre en cause

l’impérialisme des dogmes, les illusions idéologiques et les discours

insuffisants de la raison, l’existence humaine se réduirait à un parcours

absurde de la naissance à la mort. L’Alchimiste nous offre les

instruments de cette rébellion. L’auteur révèle des caches secrètes au fond de

l’âme, élabore des stratégies de refus aux croyances imposées […] Par contre,

la pédagogie du conditionnement, elle, vise à mater notre côté rebelle et à

mettre les hommes au rythme de l’idéologie dominante. Paulo Coelho nous pousse

à d’autres audaces : croire à l’impossible, même si cela devrait ébranler

les fondements de la logique »[38].

Rachid

Boudjedra, a contrario, soutient l’importance de la connaissance dans

l’acte d’écrire : « l’érudition fait intégralement partie de

l’écriture. Car au départ, rien n’est acquis, rien n’est donné. La lecture par

exemple est essentielle dans ma vie. Cela fait partie du travail de l’écrivain.

Lire les autres. Approfondir les textes des autres. Comprendre les mécanismes

techniques des autres pour en profiter d’une manière personnelle, pour avancer

dans sa propre démarche »[39]. Il n’en demeure pas moins, comme le souligne

Najib Redouane, que Timimoun est un

« roman qui se caractérise par un récit simple et linéaire, un style

dépouillé et une forme libre, accessible à un grand public [ et qui ] constitue

une nouvelle démarche dans la production romanesque de ce romancier »[40].

Boudjedra est donc à l’opposé de Coelho et Le Clézio en ce qui concerne

le concept d’érudition. Mais comme le romancier maghrébin dans Timimoun, ils adoptent une écriture

simple, un style limpide, accessible, proche du monde. Paulo Coelho met en

scène un Alchimiste et ce-dernier montre combien le savoir est inefficace pour

la compréhension du monde : « il n’y avait là que dessins,

instructions codées, textes obscurs »[41].

Dès lors, mieux vaut vivre de manière saine et être berger.

Dans Voyage à Rodrigues, les

plans du grand-père de l’auteur sont complètement hermétiques du fait de leur

prétendue scientificité, alors que l’aïeul de l’auteur vivait en harmonie avec

la nature : « devant la beauté de ce paysage simple et pur :

lignes des collines pelées, lignes de la mer, blocs de lave émergeant de la

terre sèche, chemin de ruisseau sans eau, je pense aux tracés compliqués de mon

grand-père, ces plans, ces réseaux de lignes, pareils à des toiles

d’araignées »[42]

écrit Le Clézio. La communion du grand-père avec le milieu naturel était

effectivement très forte. L’aïeul de Le Clézio aimait par exemple s’asseoir et

regarder autour de lui : « mon grand-père est assis, donc, sur cette

pierre plate, tournant le dos au ravin, regardant vers l’estuaire. Il tient

comme toujours une cigarette (de tabac anglais, son seul luxe véritable) entre

le pouce et le médian, à l’horizontale, comme un crayon, dont il secoue la

cendre de temps en temps. Son visage maigre est brûlé par le soleil, ses yeux

bleu sombre sont plissés par la lumière qui se réverbère sur les roches de la

vallée. Ses cheveux longs, d’un châtain presque brun, sont renvoyés en arrière,

et le bas de son visage est caché par une barbe romantique »[43].

Le narrateur anonyme de Timimoun,

cet « épouvantail pleurnichard »[44],

a lui aussi la négligence physique et vestimentaire du

« sauvage » : « un désert dont la figuration me saute au

visage, me gerce les lèvres, y creuse des petites cicatrices qui brûlent

cruellement ma peau, mes paupières et mes poumons chiffonnés et grêlés, à la

fois, par la sécheresse incroyable de l’air »[45].

De plus, le chauffeur de bus affiche ouvertement sa révolte. Il a donné à son

car le nom d’Extravagance et il stipule qu’ « au fond, Extravagance

[lui] ressemble »[46].

le personnage principal se révolte aussi contre la tradition en buvant

énormément : « je contrevins à la tradition religieuse en buvant mon

premier verre de vodka ; le

lendemain des funérailles »[47].

L’insoumission au père peut aussi être une forme de sauvagerie en soi :

« je devins pilote pour embêter mon père qui voulait faire de moi un

ingénieur »[48].

Santiago, le personnage principal du roman de Coelho, s’est lui aussi

opposé à la volonté de ses parents en devenant berger : « un beau

soir, en allant voir sa famille, il s’était armé de courage et avait dit à son

père qu’il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager »[49]. Comme le personnage de Boudjedra, il

s’oppose à la tradition en buvant du vin : « L’Alchimiste ouvrit une

bouteille et versa un liquide rouge dans le verre de son invité. C’était du

vin, et l’un des meilleurs qu’il eût jamais bu de son existence. Mais le vin

était interdit par la loi. « Le mal, dit l’Alchimiste, ce n’est pas ce qui

entre dans la bouche de l’homme. Le mal est dans ce qui en sort » »[50].

Selon la théorie jungienne, les véhicules sont des images du moi. Ils

reflètent les divers aspects de la vie intime. Comme les personnages, ils

seront donc la figuration d’une sauvagerie incontrôlable : « Extravagance

donne l’impression d’une brutalité intolérable et sauvage. Somptueuse » [51].

Le Clézio a d’ailleurs une conception identique des voitures : « pour

moi, ce sont des moteurs qui avancent. ça

a quelque chose d’inhumain et, en même temps, de très quotidien, de très proche

de la vie de tous les jours. […] Ce sont des bêtes, pas très sympathiques, tout

le temps présentes, et que les êtres humains brutalisent »[52].

Un passage de Désert est d’ailleurs étrangement similaire à l’incipit de

Timimoun. La description du bus est

quasiment identique dans les deux romans : « l’autocar roule sur la

piste de poussière, monte en haut des collines. Partout, il n’y a que terre

sèche, brûlée, pareille à une vieille peau de serpent. Au-dessus du toit du

car, le ciel et la lumière brûlent fort, et la chaleur augmente dans la

carlingue comme à l’intérieur d’un four. Lalla sent les gouttes de sueur qui

coulent sur son front, le long de son cou, dans son dos. Dans l’autocar les

gens sont immobiles, impassibles. Les hommes sont enveloppés dans leurs

manteaux de laine […] Seul le chauffeur

bouge, grimace, regarde dans le rétroviseur. Plusieurs fois son regard

rencontre celui de Lalla […] La radio, le bouton tourné à fond, siffle et

crache […] Quelquefois, l’autocar s’arrête au milieu d’une plaine désertique

parce que le moteur a des faiblesses […] Puis l’autocar repart, cahote sur les

routes, monte les collines, comme cela, interminablement, dans la direction du

soleil couchant […] »[53].

Dans Voyage à Rodrigues, le navire Segunder

est lui aussi pris d’une fureur indomptable : « je pense au navire Argo,

tel que le fit construire Minerve, prêt à appareiller pour son voyage irréel.

Un navire invincible, triomphant, qui pouvait affronter toutes les tempêtes, un

navire plein de puissance divine »[54].

Mais la sauvagerie bestiale ne caractérise pas seulement les moyens de

transport. Dans nos oeuvres, les trois auteurs animalisent également les

personnages. Et c’est cette force primale exercée dans la solitude qui leur

donnera le courage de partir vers l’inconnu : « cela se voit à mes

yeux, sans cils, de chien battu. […] Je n’ai jamais embrassé une femme de toute

ma chienne de vie »[55] écrit

Boudjedra. Ironie du sort, L’Islam fait du chien l’image de ce que la création

comporte de plus vil[56].

Le narrateur pense aussi qu’il ressemble à d’autres animaux : « le pire, c’est la Vodka. Elle m’a

donné ce cou de poulet déplumé […] Toujours aussi cette allure de vieille tortue

au cou criblé de vagues taches de rousseur »[57].

Chez Coelho, Santiago ressemble à ses moutons : « comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à

celle des moutons »[58] .

Dans le Journal de Le Clézio, les personnages sont aussi animalisés : le grand-père

de l’auteur tout d’abord, dont l’itinéraire ressemble au « cheminement

absurde et obstiné d’un insecte »[59]. Les

enfants ensuite : « une petite fille de huit ou neuf ans, très mince, au

visage sculptural de Noire, mais dont la peau est de la couleur cuivrée des

métis, est assise juste derrière nous, sur une racine en surplomb. C’est à elle

que je m’adresse d’abord, sans trop la regarder, comme on tend la main aux

écureuils sans avoir l’air de s’occuper d’eux »[60].

Cet extrait permet également de se rendre compte que les enfants sont

pour nos auteurs les seules personnes qui peuvent encore prétendre pouvoir

choisir leur avenir.

4.

Des enfants

« Les

hommes ne croient pas aux trésors »

Paulo Coelho[61]

Si l’enfance a autant marqué nos auteurs, c’est parce qu’elle est

symbole de simplicité naturelle, instinctive, mais surtout d’innocence. Elle

est l’état antérieur à la faute, autrement dit l’état édénique. C’est un âge où

le rêve est encore possible ; le seul âge où l’on puisse encore être heureux

et où toutes les croyances –même les plus utopiques- sont autorisées. Seuls les

enfants croient aux trésors, dit Paulo Coelho.

Chez l’auteur de L’Alchimiste, les personnages principaux sont

régulièrement des jeunes personnes. Elie, le prophète de La Cinquième

montagne, sort apparemment tout juste de l’adolescence, et dans L’Alchimiste, Santiago est régulièrement

qualifié par l’auteur de « jeune homme». Quand il se confie à Juan Arias,

Paulo Coelho répète que tout Homme a en lui une part d’enfance qu’il ne peut

pas supprimer et dont il devrait se servir dans la vie pour faire face à ses

difficultés : « ce qui n’est pas possible, c’est de tuer l’enfant qui

est en nous. Je pense que mes livres sont lus surtout par l’enfant que chacun

porte en soi »[62] ;

« je m’efforce de conserver un regard enfantin, c’est ce qui me permet

d’avancer »[63]. Lilas

Voglimacci a bien remarqué l’importance du thème de l’enfance dans L’Alchimiste : « « il

s’appelait Santiago… » Ainsi commencent les contes, ainsi commence la

belle histoire de ce berger visité par les songes, protégé par la Vie. Cet

enfant sans malice errant à la recherche de sa part de chance. Il ne faut pas

s’y tromper, ce héros n’est pas un chevalier courageux, une terreur musclée, un

fou de Dieu. C’est Candide aux portes du troisième millénaire qui sait les

leçons du précepteur Pangloss sans avoir lu Voltaire […] C’est l’enfant d’un

père qui le destinait à être moine.[…] Un esprit simple, visité en songe par un

enfant. Dans L’Alchimiste de Paulo

Coelho les enfants parlent aux enfants »[64].

Notons que l’auteur met souvent en scène des conteurs, des gens qui racontent

des histoires aux enfants : « les chameliers […] se réunissaient

autour des foyers pour conter les histoires du désert »[65]

écrit Paulo Coelho. Lilas Voglimacci répète d’ailleurs que L’Alchimiste est un « conte de fées »[66] !

Il existe aussi des éditions illustrées des romans de Paulo Coelho destinées à

un jeune public[67], et J. M.

G. Le Clézio et l’auteur de Véronika décide de mourir ont contribué à

l’écriture du recueil Histoires d’enfance[68],

publié par l’association « Sol En Si ».

Quand il commence d’écrire, J. M. G. Le Clézio n’a que sept ou huit ans,

et il affirme ne pas avoir vu le temps passer depuis : « je n’ai pas

le sentiment que quelque chose m’ait mûri, ni vieilli, ni même déçu »[69].

Il a donc toujours eu une affection particulière pour les enfants. Jean Onimus

parle même de lui comme d’un conteur : « Dire que Le Clézio est

plutôt conteur que romancier peut paraître un paradoxe quand on pense au

caractère typiquement « baroque » de ses livres, avec leur intense,

leur exubérante vitalité, la variété des tons et des styles, la tragique

obsession de la mort, le dédain pour les stylisations classiques. Pourtant,

n’est-il pas l’auteur de contes pour enfants ? »[70].

Effectivement, une grande partie de ses écrits leur sont destinés. Citons par

exemple Villa Aurore suivi de Orlamonde[71],

Lullaby[72] ou Celui

qui n’avait jamais vu la mer suivi de La Montagne du dieu vivant[73].

Le Clézio opte pour le genre du conte car ce-dernier laisse une grande place à

l’imagination du lecteur et de l’auteur. Le Chercheur d’or pourrait

faire figure de conte, parce qu’il y est question de trésor, de cartes, de

pirates, comme dans L’Ile au trésor ; bref, de tout ce qui attise

l’imagination de celui qui lit.

Le Clézio a donc gardé une sensibilité d’enfant, et c’est la raison pour

laquelle il n’ait guère de textes chez lui où n’apparaissent des silhouettes de

jeunes personnes. Alexis n’a que huit ans lorsque commence Le Chercheur d’or, Esther n’a pas encore atteint l’âge de raison au

début d’Etoile errante[74]

et les contes de Le Clézio mettent toujours en scène des enfants, à l’instar de

Jon dans La montagne du Dieu vivant[75].

L’auteur de Pawana a quarante six ans quand il écrit Voyage à Rodrigues. Il n’est donc plus

un enfant mais il garde cette pureté d’esprit et cet émerveillement que peu de

personnes ont conservés en entrant dans l’âge adulte. Quand il suit le parcours

de son grand-père dans le journal de Voyage

à Rodrigues, Le Clézio cherche à annuler le cours des années pour pouvoir

revenir aux origines de son enfance : « pourquoi suis-je venu à

Rodrigues ? N’est ce pas, comme pour le personnage de Wells, pour chercher

à remonter le temps ? »[76].

Parallèlement, ce que son aïeul voulait retrouver (sans vouloir se l’avouer)

n’était rien d’autre que le lieu des origines, à savoir la maison Euréka

« où tant d’enfants ont joué, ont découvert le monde »[77].

D’ailleurs, l’auteur parle du langage « enfantin »[78]

employé par son grand-père. Dans La Montagne du Dieu vivant, Jon se

retrouve face à un personnage emblématique : « - Tu parles comme si

tu étais très vieux, dit Jon. Pourtant tu n’es qu’un enfant ! »[79].

Boudjedra souligne souvent

l’importance de l’enfance dans son œuvre : « il me semble que la

littérature authentique s’insère à son origine dans l’enfance. A travers la

littérature, l’enfance joue un rôle important. On dit aussi que l’artiste, le

créateur, l’écrivain, sont des gens, des personnes qui n’ont pas su quitter

leur enfance ou plutôt qui n’ont pas pu accepter l’âge adulte. En écrivant mes

romans j’ai toujours été obsédé par cette enfance qui m’a permis justement de

faire jouer la mémoire comme une donnée essentielle de mon travail ; et

cette mémoire évidemment passe par l’enfance.

Grâce à un certain nombre de romans où l’enfance était présente, j’ai

toujours eu l’impression en écrivant que c’était l’enfant que j’ai toujours été

qui écrivait comme pour exorciser cet âge d’aujourd’hui, l’age adulte »[80].

On retrouve ce retour d’enfance dans Timimoun :

le narrateur, âgé d’une quarantaine d’années, garde de son enfance des

souvenirs émus mais difficiles : « huit ans. Découverte derrière la

porte de la cuisine de chiffons imbibés de sang noirâtre »[81].

Si l’enfance est traduite par le biais de souvenir, elle l’est aussi par la

présence de jeunes personnes dans les romans de Rachid Boudjedra : les héros sont souvent de jeunes hommes à

peine sortis de l’adolescence, comme dans La Répudiation[82],

L’Insolation[83] ou La

Macération. Boudjedra lui-même a écrit un poème intitulé « enfance »[84].

Dans Timimoun, il y a aussi jeunes personnes : Sarah est une «

gamine de vingt ans »[85] ;

le frère aîné du narrateur est « décédé bêtement à l’âge de vingt

ans »[86], etc. De

plus, le narrateur emploie un terme affectif lié à l’enfance pour parler de sa

mère. Il l’appelle « maman »[87].

Il se reproche aussi « d’étaler comme ça un tel infantilisme »[88].

A tout point de vue, le narrateur de Timimoun peut donc faire figure de

mystique[89]. Jean

Déjeux montre que le rire est parfois indispensable pour anesthésier

cette réminiscence infantile: « au point de départ on a besoin de

parler d’une déchirure, d’un malaise vécu depuis la naissance. Cependant s’il y

a conflit et affrontement, perte et drame, un humour franc et un rire tonique

dominent la plupart du temps, ce qui n’est pas toujours le cas dans les romans

publié au Maghreb »[90].

Nous verrons effectivement que Boudjedra est un adepte incontesté de la

narration ironique.

Si nos personnages s’exilent, c’est certes du fait de leur marginalité,

mais aussi parce que pour eux

l’ailleurs est une promesse de bonheur.

B.

La promesse du

bonheur

« Loin, loin de moi, cet autre monde vers lequel je glisse

doucement, doucement, comme sur de la vase »

J . M.

G. Le Clézio[91]

1.

Le rêve

Porteurs de cet esprit d’enfance, les personnages de nos romans ne

peuvent que croire en la réalisation de leur(s) rêve(s). Tout laisse alors

penser que les protagonistes sont prédisposés à quitter le lieu des origines

pour visiter des contrées qu’ils ne connaissent pas. Ils n’ont donc pas honte

de rêver : cette activité est une véritable invitation au voyage.

Le Clézio tout d’abord, qui en

écrivant se prend à toutes sortes de rêveries : « il me semble que le

plus agréable des rêves, c’est le rêve inutile, le rêve qu’on fait pour rien.

Ce qui est bien, c’est de rêver, à six heures du matin, qu’on a écrit le plus

beau roman du monde, et de se rendormir, et de l’oublier. […] L’idéal de

l’écriture c’est d’arriver à rejoindre ça […] Ecrire sans savoir où l’on va, en

laissant les choses se faire d’elles-mêmes, sans aucun plan […], écrire en

jetant des phrases, en les regardant s’ajouter les unes aux autres. C’est

laisser dériver le fil »[92].

Pour Le Clézio, l’écrivain rêve quand il écrit. Mais le lecteur rêve en lisant

ce que l’écrivain produit. Celui qui se laisse transporter par les mots du

Journal de Le Clézio se retrouve plonger au cœur des îles Mascareignes. Dans Voyage à Rodrigues, Le Clézio rend le

rêve réel : il mentionne régulièrement des récits d’explorateurs, comme

ceux de Pingré[93] par exemple.

Il parle aussi de Valerius Flaccus[94],

des Clavicules de Salomon[95]

ou de l’History of Pyrates de Charles Johnson[96].

A côté de ces références éparses, l’auteur reproduit –comme dans le Procès

Verbal[97]

- des extraits de journaux, des dessins, des schémas, des croquis, tout se

passant comme s’il voulait donner à son Journal une crédibilité inattaquable.

C’est un moyen très efficace pour faire voyager le lecteur. L’auteur est

conscient que l’aventure est une source intarissable de rêve :

«Pour une première marque une pierre de pgt. En prendre la 2° V. Là

faire S. Nord un cullot de même. Et de la source Est faire un angle comme un

organeau La marque sur la plage de la source. Pour une marque e/o, passe à la

gauche Pou là chacun de la marque Bn She - Là frottez contre la passe, sur quoi

trouverez que pensez Cherchez :: S Faire ´ 1 do-m de la diagonale dans la direction du

Comble du Commandeur. Prendre N Nord 24° B-39 pas 2° Sud »[100]

Mais Le Clézio déteste les voyages touristiques, l’aventure facile. En

parlant de Lévi-Strauss, il dit : « non, ce qu’il n’aime pas, en

effet, et il le dit clairement, ce sont les voyages organisés : le voyage

« fonction de dépaysement », le voyage conçu comme une distraction,

un amusement. Et je le comprends très bien »[101].

Les voyages qui font rêver Le Clézio sont ceux qui se déroulent hors des

sentiers battus. Un peu comme son grand-père qui souhaitait être un nouveau

Robinson partant explorer des territoires vierges : « quand il

débarque pour la première fois à l’Anse aux Anglais, il est bien le premier, et

le seul, comme Robinson »[102] ;

son rêve, c’est « le rêve de Robinson, le rêve d’un domaine unique où tout

serait possible, nouveau, presque enchanté. Où chaque être, chaque chose et

chaque plante serait l’expression d’une volonté, d’une magie, aurait un sens

propre. Le rêve d’un nouveau départ, d’une dynastie. Qui n’a pas rêvé d’être le

premier d’un règne, le commencement d’une lignée ? »[103].

Dans Timimoun, le narrateur est également un grand rêveur. Tout

d’abord parce qu’il adore la lecture. Il « aimai[t] lire aussi. Une vraie

boulimie qui faisait ricaner [ses] amis »[104]. Mais

la lecture est dangereuse car elle peut influencer grandement le comportement

de certaines personnes avides de sensations fortes. Pour l’auteur de Timimoun,

il est en effet ridicule de se comparer à des héros de roman d’aventure :

« il m’arrive de faire semblant de m’ensabler pour la plus grande joie des

touristes qui veulent de l’aventure à tout prix. Pendant quelques heures ils

ont le grand frisson. Ils se dépêchent de sortir caméras, appareils photos,

stylos, alors. Ils s’imaginent qu’ils vont rester là. Qu’ils vont mourir de

soif. Que les survivants mangeront la chair de ceux qui sont morts. Enfin, tout

ce qu’ils ont lu dans certains livres »[105].

Dans L’Alchimiste, la plupart

des personnages sont des rêveurs car ils aiment lire : l’Anglais

« avait fréquenté les meilleures bibliothèques du monde, achetés les

ouvrages les plus importants et les plus rares concernant l’Alchimie »[106]

et l’Alchimiste possède un volume d’Oscar Wilde[107].

Quant au personnage principal, il a toujours un livre sur lui. Mais Paulo

Coelho se moque de la naïveté de son personnage, qui se laisse influencé par ce

qu’il lit : « il avait choisi

[…] d’être un aventurier semblable aux personnages des livres qu’il avait

l’habitude de lire »[108].

Ironie de Paulo Coelho, Santiago – «encore un rêveur ! »[109] -

n’a pas changé de livre depuis deux ans ! Mais si le berger a décidé de

partir, c’est parce qu’il a fait un rêve qu’il a voulu réaliser[110] :

il s’est effectivement vu aller aux pyramides d’Egypte. Le rêve a dès lors une fonction

prémonitoire, prospective qui se présente, comme le souligne Jung, « sous

la forme d’une anticipation surgissant dans l’inconscient, de l’activité

consciente future ; elle évoque une ébauche préparatoire, une esquisse à

grandes lignes, un projet de plan exécutoire »[111].

Si nos protagonistes rêvent de se rendre sur les lieux de leurs rêves, c’est

parce que ces-derniers doivent incontestablement ressembler à un Paradis

terrestre.

2. L’Eden

« Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l’homme puisse se

réjouir à la vue des palmiers »

Paulo Coelho[112]

L’Eden est dans l’imaginaire collectif un lieu où les Hommes vivent en harmonie

(terme cher à Le Clézio !) avec la nature ; un lieu où les Hommes

n’ont besoin - comme les brebis du berger de Paulo Coelho - que d’un peu d’eau

et de nourriture pour être heureux[113].

Un tel endroit fait forcément rêver tout être humain. Mais les personnages de

nos récits étant de grands idéalistes, ils chercheront à trouver dans la

réalité ce Paradis terrestre. Autrement dit, un lieu où la végétation est

luxuriante et les Hommes en harmonie avec elle. L’oasis de Fayoum, irriguée par

le Nil, peut correspondre à un tel endroit. Depuis l’époque pharaonique,

le Fayoum a une grande réputation de beauté et de fertilité : « elle

comprenait trois cent puits, cinquante mille dattiers, et un grand nombre de

tentes de couleur disséminées au milieu des palmiers »[114].

De plus, c’est un lieu de paix, un terrain toujours neutre en cas de

guerre parce que « la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient

des femmes et des enfants ». Bref, Fayoum est un lieu

« d’asile »[115].

En outre, cette région est de forme triangulaire d’après l’Encyclopaedia

Universalis : trois étant pour les chrétiens représentatif de la

perfection de l’Unité divine, Fayoum pourrait bien correspondre à une sorte

d’Eden. En outre, le triangle correspond à une facette divine de l’architecture

des pyramides d’Egypte. De plus, l’ancien nom de Fayoum est

« Crocodilopolis ». Dans la mythologie égyptienne, le crocodile est

le dieu de la fécondité, à la fois aquatique, solaire et chtonien. On se

rapproche du mythe de l’origine égyptienne de l’humanité !

L’oasis de Timimoun, situé dans la région du Gourara dans le Grand Erg

Occidental, est également assimilée au Paradis terrestre car elle a vu

« durant des siècles des vagues de réfugiés berbères, zénètes, juifs,

noirs et arabes s’y cacher, s’y agglomérer et s’y installer définitivement pour

créer, à force de travail et d’ingéniosité, une sorte d’Eden »[116].

Dans Voyage

à Rodrigues il y a également de nombreuses références bibliques tendant à

montrer que la maison Euréka est un Paradis terrestre : « maison

immense et silencieuse, abstraite dans le secret de son jardin d’Eden »[117] .

La maison est ici symbole de féminité, avec le sens de refuge, de mère, de

protection. L’île elle-même, malgré sa sécheresse, est un « refuge où la

beauté de la nature et de la mer faisait penser au paradis terrestre »[118]

(cf. photo). Rodrigues étant un ancien volcan, elle pourrait aussi faire figure

de montagne divine et de Paradis terrestre Les prophètes Isaïe et Ezéchiel

considèrent en effet l’Eden comme une montagne. Comme l’écrit Claude Dis,

« la recherche du trésor est moins l’espoir de futures richesses que le

désir de retrouver un autre paradis terrestre »[119].

Toute île a en outre une forme pyramidale, divine donc. Si nos personnages rêvent de reconquérir ces

Edens inexplorés, ces refuges, c’est certes pour avoir une vie plus saine mais

aussi dans l’espoir d’y trouver quelque trésor enfoui.

Dans Voyage

à Rodrigues il y a également de nombreuses références bibliques tendant à

montrer que la maison Euréka est un Paradis terrestre : « maison

immense et silencieuse, abstraite dans le secret de son jardin d’Eden »[117] .

La maison est ici symbole de féminité, avec le sens de refuge, de mère, de

protection. L’île elle-même, malgré sa sécheresse, est un « refuge où la

beauté de la nature et de la mer faisait penser au paradis terrestre »[118]

(cf. photo). Rodrigues étant un ancien volcan, elle pourrait aussi faire figure

de montagne divine et de Paradis terrestre Les prophètes Isaïe et Ezéchiel

considèrent en effet l’Eden comme une montagne. Comme l’écrit Claude Dis,

« la recherche du trésor est moins l’espoir de futures richesses que le

désir de retrouver un autre paradis terrestre »[119].

Toute île a en outre une forme pyramidale, divine donc. Si nos personnages rêvent de reconquérir ces

Edens inexplorés, ces refuges, c’est certes pour avoir une vie plus saine mais

aussi dans l’espoir d’y trouver quelque trésor enfoui.

3. La chasse au trésor

Nos ouvrages se rapprochent beaucoup du

roman d’aventure de par leur aspect « folklorique » : on y

trouve en effet tout ce qui a trait à ce genre littéraire dont l’emblème est L’île

au trésor de Stevenson[120].

Il y est question d’enfance, de voyage, de cartes, de vie sauvage, d’îles, etc.

Chez nos trois auteurs, le leitmotiv de la chasse au trésor motive aussi

l’écriture. Par exemple, le mythe de la « Toison d’or » apparaît

clairement dans Voyage à Rodrigues.

D’ailleurs, Le Clézio considère son grand-père comme « un personnage de

roman »[121]. L’auteur

ne cesse de comparer l’aventure de Jason avec celle de son aïeul: « j’ai

pensé souvent à Jason, à sa quête en Colchide. […] C’est ici, à Rodrigues, que

j’ai le mieux ressenti cela : Jason errant à la recherche d’un

hypothétique trésor, allant toujours plus loin, se jetant dans les tempêtes

meurtrières, dans les combats, rencontrant même l’amour dévorant de Médée, tout

cela me semblait plus réel à présent, sur cette île, grâce à la mémoire de mon

grand-père »[122].

De plus, le navire du grand-père ressemble étrangement, d’après Le Clézio, à

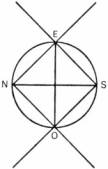

celui du chef des Argonautes(cf. image ci-contre[123]) :

« la rencontre du Segunder et du capitaine Bradmer était un espoir,

une ivresse comme il n’en avait pas connu auparavant. Malgré moi, encore je

pense au navire Argo, tel que le fit construire Minerve »[124]

Le Clézio lui-même se demande en arrivant s’il n’est pas venu ici dans le même

but que son aïeul : « et si j’allais, moi, enfin trouver ce

trésor ? »[125].

Mais si le grand-père de l’auteur est venu ici dans le but de chercher un

trésor, c’était pour répondre à des soucis financiers : « mon grand-père,

lui, n’abandonne pas sa quête. Même lorsque tout est contre lui, lorsque

l’argent manque, lorsque les créanciers sont de plus en plus impatients,

lorsque surtout survient la catastrophe, et qu’il est chassé de la maison par

sa propre famille »[126] ;

« penser que cet homme […] a passé la plus grande partie de sa vie à

poursuivre une chimère, qu’il a placé là tous ses espoirs – la revanche sur

tous ceux qui l’avaient maltraité et ruiné : payer ses dettes, racheter la

maison de sa famille d’où il avait été expulsé, assurer l’avenir de ses enfants-

penser à cette folie […] : c’est cela que je trouve émouvant »[127].

Si le grand-père de l’auteur est venu à Rodrigues dans le but de chercher un

« très-or » matériel, J. M. G. Le Clézio, lui, vient sur l’île pour

retrouver les traces de son aïeul (un peu comme dans Ailleurs, où l’auteur part à la recherche de la maison où son

grand-père maternel a vécu, dans la région de Milly-la-forêt). Cette recherche

du grand-père est aussi une chasse au trésor. Il y a donc une véritable mise en

abyme dans Voyage à Rodrigues. Le

Clézio suit les traces de son grand-père qui suivait lui-même les traces du

corsaire inconnu. Le Clézio se sert du journal de son grand-père qui lui-même a

utilisé celui du corsaire : « celui dont je ressens ici la présence

est un homme sans âge, sans racines, sans famille, un étranger au monde, comme

l’était sans doute le Corsaire dont il cherche la trace », « je vois

ce que je suis venu chercher réellement à Rodrigues : les traces visibles

de cet homme, restées apparentes par le miracle de la solitude »[128].

Nos ouvrages se rapprochent beaucoup du

roman d’aventure de par leur aspect « folklorique » : on y

trouve en effet tout ce qui a trait à ce genre littéraire dont l’emblème est L’île

au trésor de Stevenson[120].

Il y est question d’enfance, de voyage, de cartes, de vie sauvage, d’îles, etc.

Chez nos trois auteurs, le leitmotiv de la chasse au trésor motive aussi

l’écriture. Par exemple, le mythe de la « Toison d’or » apparaît

clairement dans Voyage à Rodrigues.

D’ailleurs, Le Clézio considère son grand-père comme « un personnage de

roman »[121]. L’auteur

ne cesse de comparer l’aventure de Jason avec celle de son aïeul: « j’ai

pensé souvent à Jason, à sa quête en Colchide. […] C’est ici, à Rodrigues, que

j’ai le mieux ressenti cela : Jason errant à la recherche d’un

hypothétique trésor, allant toujours plus loin, se jetant dans les tempêtes

meurtrières, dans les combats, rencontrant même l’amour dévorant de Médée, tout

cela me semblait plus réel à présent, sur cette île, grâce à la mémoire de mon

grand-père »[122].

De plus, le navire du grand-père ressemble étrangement, d’après Le Clézio, à

celui du chef des Argonautes(cf. image ci-contre[123]) :

« la rencontre du Segunder et du capitaine Bradmer était un espoir,

une ivresse comme il n’en avait pas connu auparavant. Malgré moi, encore je

pense au navire Argo, tel que le fit construire Minerve »[124]

Le Clézio lui-même se demande en arrivant s’il n’est pas venu ici dans le même

but que son aïeul : « et si j’allais, moi, enfin trouver ce

trésor ? »[125].

Mais si le grand-père de l’auteur est venu ici dans le but de chercher un

trésor, c’était pour répondre à des soucis financiers : « mon grand-père,

lui, n’abandonne pas sa quête. Même lorsque tout est contre lui, lorsque

l’argent manque, lorsque les créanciers sont de plus en plus impatients,

lorsque surtout survient la catastrophe, et qu’il est chassé de la maison par

sa propre famille »[126] ;

« penser que cet homme […] a passé la plus grande partie de sa vie à

poursuivre une chimère, qu’il a placé là tous ses espoirs – la revanche sur

tous ceux qui l’avaient maltraité et ruiné : payer ses dettes, racheter la

maison de sa famille d’où il avait été expulsé, assurer l’avenir de ses enfants-

penser à cette folie […] : c’est cela que je trouve émouvant »[127].

Si le grand-père de l’auteur est venu à Rodrigues dans le but de chercher un

« très-or » matériel, J. M. G. Le Clézio, lui, vient sur l’île pour

retrouver les traces de son aïeul (un peu comme dans Ailleurs, où l’auteur part à la recherche de la maison où son

grand-père maternel a vécu, dans la région de Milly-la-forêt). Cette recherche

du grand-père est aussi une chasse au trésor. Il y a donc une véritable mise en

abyme dans Voyage à Rodrigues. Le

Clézio suit les traces de son grand-père qui suivait lui-même les traces du

corsaire inconnu. Le Clézio se sert du journal de son grand-père qui lui-même a

utilisé celui du corsaire : « celui dont je ressens ici la présence

est un homme sans âge, sans racines, sans famille, un étranger au monde, comme

l’était sans doute le Corsaire dont il cherche la trace », « je vois

ce que je suis venu chercher réellement à Rodrigues : les traces visibles

de cet homme, restées apparentes par le miracle de la solitude »[128].

Chez Rachid Boudjedra, pas de chasse au trésor. Mais le narrateur de La

Macération part sur les traces de son père en prenant pour points de repères les cartes postales que ce dernier

a envoyées à sa famille pendant toutes ses années d’errance : « je

fis à mon tour les mêmes voyages réalisés par le père, comme dans son sillage,

comme le suivant à la trace ; pour essayer de crever ce silence observé

(édifié) par tout le monde, autour de ce pourrissement familial »[129].

Un écho de cela apparaît dans Timimoun :

« lui, passait sa vie à nous inonder de cartes postales qui nous

parvenaient de tous les coins du monde comme pour recouvrir son absence,

m’obliger, à distance, à faire des études d’ingénieur »[130].

Dans L’Alchimiste, le départ

du protagoniste est, comme chez Le Clézio, motivé par la découverte d’un

trésor : « tu dois aller jusqu’aux pyramides d’Egypte. Je n’en avais

jamais entendu parler, mais si c’est un enfant qui te les a montrées, c’est

qu’elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un

homme riche »[131].

Et comme chez Le Clézio, Santiago part à la recherche de la « Toison

d’or ». De la boucle du mouton du berger à Jason, la distance est

effectivement bien mince. Mais tout laisser tomber pour partir n’est pas

évident. Si nos personnages fuient de la sorte la terre des origines, c’est

sans doute parce qu’ils étaient lassés de mener une vie stérile.

C.

La lassitude

de la vie

1. Un enracinement perpétuel

« Est-ce éternellement que le sort me condamne

A dépérir ainsi dans ce climat profane ?

Oh ! ne pourrai-je donc, libéré de mes fers,

Pèlerin vagabond sur de nouvelles rives,

Promener quelque jour mes passions actives

A travers l’Océan, à travers les déserts ? »

Philotée O’Neddy[132]

Un écrivain a généralement du mal à se détacher de son passé littéraire, et les ouvrages qu’il produit ont souvent une filiation thématique et/ou structurale avec d’autres écrits. Les trois œuvres de notre corpus sont bel et bien enracinées d’un point de vue littéraire. Paulo Coelho ne renie par exemple pas l’influence d’autres écrivains sur son œuvre : « Borges a beaucoup influencé mes ouvrages. J’adore sa prose et sa poésie […] J’adore tout ce qu’il a écrit. Ses poésies, je les ai lues mille fois, j’en connais beaucoup par cœur »[133].

Quant à Rachid Boudjedra, il avoue aussi que son métier d’écrivain passe systématiquement par l’influence d’autres auteurs : « On apprend le métier dans la fréquentation assidue et la pratique patiente des textes. Il y a d’abord les auteurs qui non seulement sont mes auteurs préférés mais certainement mes maîtres aussi. Toute la littérature nouvelle, tout le roman nouveau, non seulement en France mais aussi bien en Amérique qu’ailleurs dans le monde. Je pense à Flaubert, Proust, Joyce, Faulkner, Dos Passos, Claude Simon, Günter Grass, etc. Ce sont là essentiellement des auteurs qui m’ont beaucoup aidé dans l’apprentissage de mon métier, simplement par la fréquentation de leurs propres textes »[134].

Gérard de Cortanze souligne l’influence de Lautréamont et de Michaux sur L’écriture de Le Clézio. Ce-dernier avoue effectivement cette filiation littéraire, malgré la différence entre les deux auteurs : « Lautréamont est vraiment à l’opposé de Michaux ; avec tout cet aspect canularesque qu’il est si difficile de percevoir […] J’ai eu accès à Lautréamont d’assez loin, par des amis qui m’avaient conseillé de le lire. Michaux, bien que je ne m’en souvienne plus avec précision, cela a eu lieu plus spontanément. Peut-être au hasard d’une librairie »[135]. Nos auteurs ne peuvent donc pas nier leur héritage culturel ni leur enracinement littéraire : ils appartiennent à une tradition d’écriture qu’ils ne peuvent pas remettre en cause.

Les personnages des œuvres que

nous étudions sont également enracinés dans une société de laquelle ils peuvent

difficilement fuir. De facto, ils semblent démotivés par la vie

routinière qu’ils mènent. Pour eux, toutes les journées se ressemblent et rien a

priori ne laisse supposer une quelconque évolution. En un mot, le

conditionnement social régule la vie des individus. Shmuel Trigano écrit que

« l’exil s’abat sur un homme avec la soudaineté de la tempête. Elle vient

le débusquer là où il se trouve, immergé dans l’inertie de l’existence et de

l’évidence, pour l’en sortir avec violence. Cette brutalité est à la mesure de

l’insouciance que cet attachement ébranle à jamais. Avant de connaître l’exil,

l’homme ne sait pas exister en effet. Il existe et son existence se suffit à

elle-même comme s’il était le fruit d’une sécrétion naturelle ou le produit

d’un terroir, d’une culture, d’une tradition familiale… Il ne s’appartient pas,

même s’il vit comme si tout lui appartenait, au point de faire corps avec son

monde. L’exil vient rompre cette relation d’identité de l’individu avec son

milieu »[136]. Dans Timimoun, Rachid Boudjedra

(« l’homme aux racines » d'après le sens donné à son patronyme en

langue arabe ! ) parle de la société algérienne traditionnelle, société de

laquelle il est difficile de s’échapper. Il évoque tout d’abord le système

patriarcal maghrébin, dans lequel le mâle, véritable régisseur d’une société

phallocentrique, a une place centrale : c’est lui qui décide de la vie que

doivent mener femmes et enfants. Le narrateur de Timimoun garde de son père des souvenirs difficiles :

« il était très riche, grand voyageur et trop égoïste. Atteint de la

maladie des nomades, il ne savait pas tenir en place. D’une affaire l’autre.

D’un continent l’autre. D’une femme l’autre. […] Lui passait sa vie à nous

inonder de cartes postales […] comme pour recouvrir son absence, m’obliger, à

distance, à faire des études d’ingénieur agroalimentaire et tenir ma mère à

l’œil »[137]. Cette

situation désastreuse est à l’origine du traumatisme du narrateur, qui évoque

aussi la place importante de la religion en Algérie. L’Islam semble ne pas avoir

évolué depuis des siècles tant il est monotone et rébarbatif. Le jour de

l’enterrement du frère aîné, Boudjedra écrit que « les complaintes

coraniques [sont] répétées et ressassées sur le même ton »[138].

Mais là n’est pas le pire : l’auteur n’omet pas de signaler que l’Islam

est une religion au nom de laquelle on commet des meurtres atroces et

injustifiés. Boudjedra met cette idée en évidence en inscrivant dans son récit

de courtes phrases reprenant les informations que le chauffeur et les passagers

du bus entendent à la radio : «… UNE FEMME DE MENAGE AGEE DE 46 ANS ET MERE DE 9

ENFANTS A ETE ABATTUE DE DEUX BALLES DANS LA TETE ALORS QU’ELLE REVENAIT DE SON

TRAVAIL… »[139].

L’auteur mentionne également la transmission d’objets de génération en

génération. La société traditionnelle algérienne se perpétue ainsi à travers

les siècles, les enfants prenant la succession des adultes :

« j’avais hérité [des boîtes] du frère décédé, avec des cahiers remplis de

mots gribouillés à l’encre rouge »[140].

De même, à Timimoun, rien ne semble avoir évolué depuis longtemps : la

ville « est un ksar rouge très ancien, avec ses murailles construites en

pisé ocre. Il se love sur une longue terrasse qui domine d’une vingtaine de

mètres la palmeraie. Son minaret soupçonneux […] surveille le désert alentour.

Avec ses dunes gigantesques et très mobiles. Ses anciennes routes de l’or et du

sel. Ses oasis qui ont vu durant des siècles des vagues de réfugiés berbères,

zénètes, juifs, noirs et arabes s’y cacher »[141].

Dès lors, tout se passe comme si la société n’avait pas évolué depuis des

siècles ; comme si le temps s’était arrêté : la mère du narrateur

« était quelqu’un de très particulier. Il n’y avait rien dans son regard.

Seulement, peut-être, cette entêtante, neutre et, sans doute, imaginaire sensation

de moiteur, de virginité, de claustration et de temps immobilisé arbitrairement

par son époux »[142] ; « le

temps n’a pas bougé »[143].

Cette immobilité (volontaire ?) est également soulignée par l’image du bus

qui s’enlise : « il m’arrive de faire semblant de m’ensabler pour la

plus grande joie des touristes »[144].

De même, le vieux tacot reproduit le même parcours, inlassablement, jour après

jour. Le narrateur emprunte « depuis dix ans »[145]

l’itinéraire Alger – Timimoun – Alger : « le statisme que reproduit,

en apparence, le roman se vérifie encore dans la coïncidence du point de départ

et du point d’arrivée du périple saharien. Le déplacement répétitif nierait, en

quelque sorte, la possibilité d’un changement ou d’une évolution et inscrirait

le trajet dans l’immobilisme »[146],

souligne Lila Ibrahim-Ouali. L’emploi de l’imparfait de l’indicatif est

également représentatif de cette idée de perpétuité inaltérable, d’action qui

dure interminablement, de temps immobilisé. De plus, comme l’écrit ensuite Lila

Ibrahim-Ouali, nous ne connaissons du personnage que sa fonction dans la

société : « pour le narrateur, la parenthèse saharienne répondrait

même à un besoin de vide existentiel. En s’acquittant de sa tâche de

conducteur-guide, il s’efface en tant qu’individu et ne laisse percevoir que sa

raison sociale » [147].

Un peu comme le personnage des 1001 années de la nostalgie, qui n’ayant

pas d’identité personnelle, se fait appeler « S. N. P. »,

c’est-à-dire « Sans Nom Patronymique »[148].

J. M. G. Le Clézio, dans Voyage à

Rodrigues, décrit brièvement la vie des Rodriguais. Une fois encore, la société est marquée par

l’importance de la tradition. Tout se transmet de génération en

génération : « chacun de leurs gestes semble continuer le plan du

destin afin de brouiller davantage la piste, comme s’ils étaient devenus,

malgré eux, à l’égal des roches noires et des vacoas, les gardiens du

trésor du Privateer»[149].

Ainsi, la fable du trésor semble ne jamais devoir mourir : « mon

grand-père a su inspirer des suiveurs dans son rêve, puisque c’est lui qui, le

premier, a inventé la légende du trésor de Rodrigues. La légende vit

encore »[150]. Par

ailleurs, Le Clézio a bel et bien hérité des plans de son grand-père. Cette

transmission d’objets de père en fils est également signe d’enracinement :

« j’ai lu ses documents, écrits d’une main extraordinairement fine et

lisible, ornés de dessins, de plans tracés à la plume, coloriés à l’aquarelle,

tout cela qui retraçait ses années de recherche, sa quête inlassable de la

cachette du Corsaire »[151].

De même, l’auteur du journal voit sur le sol les marques laissées par son

grand-père au début du siècle, et rien ne semble devoir les effacer un

jour : « je vois les traces de coups laissées par mon grand-père.

Deux plaies au fond du ravin, que le temps n’a pas encore effacées »[152].

Comme chez Rachid Boudjedra, il y a donc chez Le Clézio cette idée de temps

immobilisé depuis des siècles. Cela traduit bien l'enracinement perpétuel d’une

société traditionnelle : « tout est là, immobile depuis tant

d’années, immobile pour l’éternité, semble-t-il, comme si les pierres noires et

les buissons, les vacoas, les aloès, tout avait été disposé là pour

toujours »[153].

D’ailleurs, quand l’auteur parle de son grand-père, il emploie le présent de

l’indicatif, tout se passant comme si les deux hommes avaient vécu à la même

époque : « mon grand-père est assis donc , sur cette pierre

plate, tournant le dos au ravin, regardant vers l’estuaire. Il tient comme

toujours une cigarette […] entre le pouce et le médian, à l’horizontale, comme

un crayon, dont il secoue la cendre de temps en temps »[154].

Cette « réduction temporelle » trouve son apogée quand Le Clézio fini par s’assimiler à son aïeul :

« ce que j’ai voulu, dès le début, c’est revivre dans le corps de mon

grand-père, être lui, dont je suis la parcelle vivante »[155].

Dans L’Alchimiste, Paulo

Coelho fait référence à la vie monotone que mène le personnage principal avant

son grand départ. Là aussi, l’auteur emploie l’imparfait de l’indicatif pour

indiquer une action qui se perpétue constamment : « au bout de deux

années passées à parcourir les plaines de l’Andalousie, il connaissait par cœur

toutes les villes de la région »[156].

Dans le village où se trouve la femme que Santiago aime, tout semble

définitivement figé et statique : « chaque jour était semblable au

précédent »[157].

Quand le berger arrive au village, celui-ci est d’ailleurs endormi, comme

plongé dans une léthargie inébranlable. Ainsi, les habitants n’ont aucune

conscience du temps qui passe. Leur vie ainsi préservée de cette dimension est

identique à celle des animaux : « le seul besoin qu’éprouvaient les

moutons, c’était celui d’eau et de nourriture. Et tant que leur berger

connaîtrait les meilleurs pâturages d’Andalousie, ils seraient toujours ses

amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres »[158].

Là aussi, les personnages sont enracinés dans un contexte duquel ils ne peuvent

s’échapper ou trouver une issue définitive. Paulo Coelho fait aussi référence

–comme Rachid Boudjedra, bien sûr- à l’importance qu’a la religion dans les

pays du Maghreb. L’islam semble régir définitivement la vie des

individus : « Le Prophète nous a donné le Coran, et nous a imposé

seulement cinq obligations à observer au cours de notre existence. La plus

importante est celle-ci : il n’existe qu’un Dieu et un seul. Les autres

obligations sont : la prière cinq fois par jour, le jeûne du Ramadan, et

le devoir de charité envers les pauvres . […] La cinquième obligation de tout

bon musulman est de faire un voyage. Nous devons, au moins une fois dans notre

vie, aller à la ville sainte de La Mecque »[159].

Dans l’alchimie (comme dans le soufisme), le Maître a également à sa charge un

apprenti qu’il doit former. Il y a donc un héritage qui se perpétue entre un

homme d’expérience et un néophyte. Cette tradition caractéristique de

l’alchimie souligne aussi le caractère perpétuel de ce mouvement

initiatique : « deux personnes,

cependant, souriaient : l’Alchimiste, parce qu’il avait trouvé son

véritable disciple, et le chef suprême, parce que le disciple avait entendu la

gloire de Dieu »[160].

Toutes ces traditions séculaires ont pour conséquence l’immobilisation du

temps, comme chez Boudjedra et Le Clézio : « chaque jour porte en lui

l’éternité »[161] ;

« du haut des Pyramides, les siècles le contemplaient en silence »[162].

Preuve en est, le personnage du marchand de pop-corn, qui mène une vie on ne

peut plus stérile. James Burty David en parle dans son ouvrage sur le roman de

Paulo Coelho : « dans l’Alchimiste, le marchand de pop-corn

est à l’opposé même du voyageur. Il a pris racine et s’est installé dans la

routine. Pour lui, l’école de la vie a été plutôt une école-caserne. Aucune

ouverture sur des univers infinis. Rêves étouffés. Désirs bloqués »[163].

D’ailleurs, nous ne connaissons des personnages que leur raison sociale :

le personnage principal n’est que très rarement appelé Santiago. L’auteur

préfère en effet les qualificatifs de « jeune homme » ou

« berger ». C’est aussi le cas de l’Alchimiste, de l’Anglais, ou du

Marchand de Cristaux.

La vie que mène ce dernier personnage, pour lequel travaille le jeune

homme, est aussi emblématique de l’existence routinière que peuvent mener

certaines personnes : il « vit le jour se lever et ressentit la même

impression d’angoisse qu’il éprouvait chaque matin. Il était depuis près de

trente ans dans ce même endroit […] Maintenant, il était trop tard pour changer

quoi que ce fût »[164] ;

« j’ai peur de réaliser mon rêve et n’avoir ensuite plus aucune raison à

continuer à vivre […], tout ce que je veux, c’est rêver de La Mecque »[165]

. Retranché dans une vie stérile, ce personnage de L’Alchimiste est

malheureux parce qu’il n’ose pas choisir son destin. Mais « c’est

justement –pour reprendre un précepte cher à Coelho-, la possibilité de

réaliser un rêve qui rend la vie intéressante »[166]

2. La place mineure du rêve

« notre siècle n’est plus un siècle à trésors »

J. M. G. Le

Clézio[167]

Nos trois auteurs semblent apparemment ne pas apprécier les sociétés

occidentales. Les modes de vie des populations dites civilisées accordent

effectivement au rêve une place mineure, car tout y est mécanisé, ordonné de

manière rigoureuse, notamment dans les villes. Nos auteurs ont sans doute à

l’esprit l’image de Babylone la Grande, qui représente le symbole inversé de la

ville, l’anti-ville, c’est-à-dire la mère corrompue et corruptrice, qui, au

lieu d’apporter vie et bénédiction, attire la mort et les malédictions.

L’organisation de l’espace urbain traduit bien cette impression. Chez Le Clézio

tout d’abord, qui déteste la tristesse et la froideur des métropoles, comme le

signale Jean Onimus : « N’y a-t-il donc aucune poésie dans les

grandes métropoles ? Les surréalistes n’ont-ils pas tenté d’exercer leur

imagination créatrices dans les rues, poétisant les affiches déchirées, les

remugles des soupiraux, le jeu des devantures et les reflets de la pluie sur

les trottoirs ? Et que dire de l’impressionnante beauté d’un complexe

échangeur d’autoroute, d’une vaste avenue illuminée, des grands ponts modernes

et du dynamisme des formes qu’autorise le béton armé ! Rien de cela chez

Le Clézio ! Rien que des murs tristes ; des rectangles de béton, des

cubes de briques et, sur les toits, les potences des télévisions ; dans

les rues rien que des individus mécanisés qui se croisent dans

l’indifférence »[168].

On retrouve cette image dépréciative des habitations modernes dans Voyage à Rodrigues : « cette

cachette […] est d’une ingénieuse simplicité qui met à néant la légendaire et

absurde complication de maçonneries et de travaux en béton »[169] ;

« paysage d’éternel refus. Qu’allait-il me donner à moi, venu de mon

siècle de vanité et de confort […] ? »[170] ;

« aussi n’est ce pas à la maison telle qu’elle existe encore, rafistolée

comme un vieux navire, condamnée à être bientôt démolie pour laisser place aux

lotissements des promoteurs chinois, que je veux penser »[171].

Dans Timimoun,

les villes sont aussi décrites en termes dépréciatifs car il y règne une

violence latente : « il valait mieux mourir dans ce désert […] plutôt

que dans une de ces villes atrophiées, surpeuplées et agressives »[172].

Condamné à mort, le narrateur du roman mène à Alger une vie terriblement

stressante. La ville est pour lui invivable. Il est toujours sur ses

gardes : « dès que je revenais à Alger, je perdais le sens de la

réalité. Je changeais de domicile tous les trois jours. Je vivais sur le

qui-vive, mes capsules de cyanure à portée de la main »[173].

Ensuite, l’auteur assimile Constantine (cf. photo[174])

à un labyrinthe infernal où l’Homme s’égare et se perd facilement. La ville

semble avaler celui qui s’aventure dans ses entrailles[175] :

« j’avais l’impression que la ville dégringolait sur moi. Cette ville qui

est comme perchée. Constantine, donc, avec ses ponts suspendus, ses

ponts-levis, son ravin vertigineux, ses casbahs éparpillées sur l’ocre des

falaises interminables et des rochers comme effrités ». Timimoun est aussi

une ville labyrinthique mais la présence de l’eau lui confère cet aspect

idyllique que Constantine n’a pas : « la casbah de Timimoun se résume

à ces rangées de ruelles labyrinthiques »

[176] ;